Então, mais uma

vez, Viva Victor! Esse Victor Giudice inacreditavelmente presente ainda agora.

O mesmo que já estreava na literatura (Necrológio,

1972) com esse conto fantástico (“O

Arquivo”, republicado depois em oito

países), essa escrita seca, sincopada, surpreendente – que começava já na capa

do livro (de sua autoria) e corria assim e terminava assado. Como o personagem

joão, assim mesmo, com minúsculas, “um monte de rugas sorridentes”:

“No fim de um ano de trabalho, joão obteve uma redução de quinze por cento em seus vencimentos. joão era moço. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. (...) Finalmente, deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. (...) Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois por cento do inicial. O organismo acomodara-se à fome. (...) O corpo era um monte de rugas sorridentes. (...) — Seu joão. O senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias (...) O crânio seco comprimiu-se. A boca tremeu, mas nada disse. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir: — Agradeço tudo que fizeram em meu benefício. Mas desejo requerer minha aposentadoria. (...) — Mas seu joão, logo agora que o senhor está desassalariado? Desprezar tudo isto? Quarenta anos de convívio? (...) joão afastou-se. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Tornou-se cinzento. joão transformou-se num arquivo de metal”.

“O Brasil supera

a ficção”, escreveu certa vez Victor Giudice num painel de “frases escolhidas”

que eu pregara na parede de minha sala na redação da Revista Cacex, no Rio dos

anos 80. As frases vinham logo abaixo de um “Decálogo” (que terminou por se

estender por 16 itens), onde eu procurava dar algumas dicas aos redatores. O famigerado

decálogo era puro folclore, mas acabou funcionando: amenizou, e muito, o meu

trabalho de copydesk. A turma, que já “redatorava

com galhardia”, passou a uniformizar seus escritos. Sem mal-entendidos, sem

ninguém se levando a mal, sem isso ou aquilo. Só isso aí:

1. Cingapura sempre com C de Cataguases. 2. Têm, no plural, sempre

com circunflexo. Ou, melhor & mais simpático, com “chapéu”. 3. Países

Baixos jamais com hífen, a não ser em francês. Pode me chamar de Holanda. 4.

RDA é República Democrática

Alemã. 5. E, por favor, RFA é República Federal da Alemanha (Ainda havia o Muro e as duas Alemanhas).

6. Infraestrutura sem hífen, como podem ver. Socioeconômico também. 7. Por

favor, por favor, ascensão nunca teve

cedilha. Abaixo a “ascenção”. 8. Todas

as siglas em “cAb” (caixa Alta e baixa), a não ser as que não são: Cacex, Fiesp, cif, fob, Otan, Gatt, Comecom etc.

9. Terraplanagem, não: terraplenagem. Tornar a terra plena, não

plana (parece que foi hoje. E não é?). 10. Vírgula entre sujeito e predicado

dá cadeia! Escrever outrossim também. 11. Outrossim, meu Zeus!

Jamais, minha gente! Só mesmo o Blota Jr., que não só escrevia como falava assim. 12. Títulos sempre “curtos & grossos”, como diz o Ziraldo. Quer

dizer: claros, objetivos. 13. Abertura de matéria de capa respeitando o

espaço máximo de 15 linhas. Quando possível, menor ainda e exatamente como os

títulos: “curta & etc”. 14. Procurar

sempre uma linguagem cristalina, como o engenheiro de João Cabral, que “sonha

coisas claras/ superfícies, tênis um copo de água”. Isto é, veja & olhe a

manchete: “sem economês”. É importante o leitor se sentir atraído pelo texto, que

não precisa “brilhar”. Nós já somos “brilhantes” o suficiente para incomodá-lo.

O necessário é que ele capte e assimile a informação. Este é o papel e a razão

de ser da Revista. 15. Não “de

leve”– mas “breve, periferia”. 16. Autossuficiência com a empáfia de todos

os esses e sem a humilhação do hífen.

Já as frases,

pois é, aquelas inacreditáveis frases, sem pé nem cabeça (ou cabeça demais e

pés de menos), aquelas frases – tipo “Nossas imaturidades seguem trajetos

diversos”– eram quase todas manuscritas no painel pelo próprio Victor – mordaz,

bem-humorado, sagaz como sempre: “Temos laços, não compromissos”, “O fim da

vanguarda é suicidar-se”, “Só o fantástico é lógico”, “A vida real é pura

fantasia”, “Remédio não cura saudade”, “Não há quem não sofra a frenação

estéril do rotinismo burocrático”. “A ficção parece absurda porque é a

realidade despojada de todas as mentiras” (ele escrevia, citando seu próprio Necrológio). Um

dia eu escrevi no painel, citando Paulo Francis: “Roma me parece Terceiro

Mundo. Tudo me parece Terceiro Mundo depois de Nova York”. Victor completou:

“Inclusive a própria”.

Croquetes do alemão

Impagável,

palavra certa quando se trata de Victor. Muitas vezes nos assustávamos quando a

porta se abria num estrondo, enquanto um impávido Victor Giudice adentrava a redação da Revista

Cacex com os passos cadenciados numa marcha militar, som de tarol e surdos

martelados na boca – e uma metálica e inacreditável voz daqueles narradores de

trailers de um dos históricos filmes de Hollywood, quem sabe de “Os dez

mandamentos”: A thousand years before

Christ the Roman Empire...” e continuava a marchar – o incessante martelar

do surdo a ecoar da boca risonha.

Cozinheiro de

mão cheia, domesticamente sua faceta de chef

mostrava-se em sua plenitude na feitura de papas portuguesas, especialidade

“victoriana” que nos trazia fumegando, do alto de son chapeau devidamente a caráter, seu toque blanche, a touca branca dos melhores maîtres dessa e de outras praças. Uma figuraça, um fabulista

daqueles históricos: “Ronnie, acabo de chegar de Petrópolis. Parei no Alemão e

comi dois croquetes. Sabe da maior? Psss! (e levava o indicador aos lábios,

sussurrando) D-e-s-c-o-b-r-i a fórmula secreta, a fabulosa receita: te convido

amanhã pruns croquetes daqueles croquetais.”.

Além dos croquetais e outras de firulas

culinárias, Victor Giudice – escreveu nosso amigo em comum, o crítico de cinema

Carlos Alberto Mattos, no prefácio do livro póstumo dele, O Museu Darbot e outros mistérios & do Catálogo de Flores

(1999) – “guardava na memória a partitura de óperas e sinfonias inteiras e

podia regê-las como um legítimo maestro, assim como cantava árias com razoável

desempenho de tenor”.

Fora suas “atividades

quetais”: Victor era dramaturgo, ótimo

contista, romancista de peso e talvez o mais generoso crítico de música erudita

que o Jornal do Brasil conheceu. Não por acaso, era um habitué do Municipal, que frequentava desde a adolescência. Ele possuía

a curiosidade própria dos grandes escritores – aquele intenso poder de

observação, faca de aguçado gume, que os leva a se interessar por tudo e por

todos: gente, comida, música, perfume. Victor Giudice foi uma pessoa especial,

extremamente culta e bem-humorada.

E escrever

“culta e bem-humorada”, assim nesse feminino puxado por “pessoa”, é uma forma

de torná-lo vivo na memória. O fato é que ele brincava dessa forma com todo

mundo, como se afetado fosse: “Vi

ontem o concerto da Karajan (o

maestro Von Karajan) no Municipal. Ela estava

ótima!”. A Ronnie (eu mesmo!) tem

razão: Oito e Meio é o melhor filme

da Federica (leia-se Federico

Fellini).

Outros de nossos

“filmes em comum” (sobre a qual conversávamos várias vezes) eram as fitas em

série, como “Os Perigos de Nyoka”,

que ele viu na infância de São Cristóvão e eu na de Cataguases (tenho até hoje

o roteiro de um curta que escrevi, ainda não realizado, que se chama exatamente

Os Perigos de Nyoka). Ele era fã de

cinema, cinema europeu, principalmente italiano: Fellini, Visconti, Germi,

Antonioni (lembro até hoje dele me “narrando” aquele histórico plano-sequência

de sete minutos em Profissão: Repórter). Não

gostava muito do cinema americano, embora se deliciasse com os musicais da

Metro, principalmente os estrelados por Gene Kelly e Fred Astaire. Não por

acaso, acabou tornando-se emérito sapateador.

|

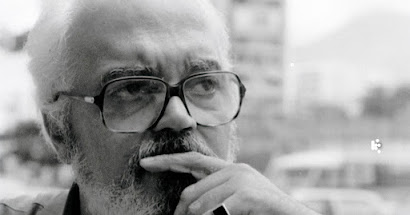

| O camaleônico Victor: de Fellini a Haroldo de Campos |

John Wayne, chicletes, coca-cola

Uma peça, “a Victória”. Tinha sempre uma

frase-bomba, como: “Odeio tudo que é americano – coca-cola, chicletes, John

Wayne, guerra da Secessão”. Engraçado que, tempos depois, lendo “O Observador

no Escritório”, memórias de Carlos Drummond de Andrade, encontro uma boutade parecida, que nosso poeta maior

atribui a Olavo Bilac: “Detesto tudo que é alemão – Goethe, Wagner, chucrute”.

E não é que – cheio de coca-cola, chicletes & John Wayne – o jovem Victor,

imaginem!, ganhou o 1º lugar no programa de calouros de Ary Barroso, imitando

“O Cantor de Jazz”? A cara pintada de preto, Mammy na vitrola, em playback: nunca ninguém foi tão Al Johlson – papel carbono, primor de pantomima.

“As verdades só

são verdades quando se apresentam sob a capa da imaginação”. Viola da vez,

volto (sempre!) ao Victor, autor desse aforismo – vindo de seu “quase-romance” Do Catálogo de Flores – e de outros mais,

aforismos & babados diversos. Como cantar um hilário samba-enredo sobre São

Cristóvão. “Niteroiense de São Cristóvão”, para onde se mudou com os pais em

1939, aos cinco anos, o bairro carioca era sua “Macondo”: ali e a partir dali,

passou a manipular seus personagens vida afora – às vezes reais, imaginários

quase sempre.

Foi em sua casa

de São Cristóvão que eu o conheci, numa tarde perdida-encontrada da década de

1970. Ainda com fartos cabelos semi-grisalhos, largo gestual, nunca em sua vida

ele foi tão italiano, tão Marino del Giudice, tão parecido fisicamente com

Fellini. Saí fascinado de São Cristóvão, debaixo do braço um exemplar de Necrológio – esse que está aqui em

minhas mãos, com a dedicatória: “Para o Ronaldo Werneck, com a simpatia do

Victor Giudice, São Cristóvão, 10.6.73”.

Décadas mais

tarde, ele assim descrevia o bairro querido em seu romance inacabado: “São

Cristóvão é o admirável mundo novo de

quem descobre um universo particular contido numa cidade. (...) Daí sua

autenticidade, sua graça, sua razão de se tornar mito”. Engraçado que, na

maturidade, o “Fellini de São Cristóvão”, barbas e cabelos brancos e já

rarefeitos, era a cara do concretíssimo poeta Haroldo de Campos.

Foi por esses

tempos que ele me presenteou com um aprumado moleskine (palavra que ainda não

era de nosso repertório), no formato de um livro 15x21cm, capa dura, cobertura

em preto acetinado, miolo em papel caseiro reciclado, coisa inédita na época.

Entregou-me dizendo que era para eu “escrever ali meus belos poemas”. Qual o

quê! O presente era tão precioso que continua aqui e ainda agora em minhas mãos

– mas intacto até hoje, as folhas em branco. Perdão, em pardo.

Ah, sim: o tal

samba-enredo sobre São Cristóvão. Pois é, quase se perdeu por aí. Deu-se que

Victor havia conhecido (ficção? verdade?) um sambista do bairro, que não ficava

nada a dever para aquele – com o perdão do politicamente incorreto – samba do

crioulo doido do Stanislaw Ponte Preta. Então, a letra de seu samba em

homenagem a São Cristóvão era porque a palavra “São Cristóvão” – que vinha de

cambulhada com um desfile de nomes de vários bairros cariocas – caía na nota

mais alta da música: “Elementar! Elementar!” – dizia o famigerado sambista

santocristovense pro Victor e o Victor pra mim, numa larga risada, enquanto

entoava o famigerado “São CrisTÓvao!”.

E nem bem

acabava de “levar” seu samba ele já puxava um papo eruditíssimo: Pierre Boulez,

Brahms, Stockhausen, Haydn, dodecafonismo, Beethoven, Schöenberg, Webern,

música serial, impressionismo, nouvelle-vague, neo-realismo, nouveau roman & outras amenidades que a gente vai

tecendo vida afora só pra amortecer a morte, fio que se desfia. Victor Giudice

foi principalmente um eterno curioso, que via com compaixão o ser humano, nosso

súbito oscilar entre o sublime e o ridículo – universo e matéria-prima de seu rico

fabulário.

Fazer literatura

“Qual a diferença entre gostar de ler e

gostar de literatura?” – pergunta Pedro Maravella, personagem e “autor” dos

sonetos do romance projetado em Do

Catálogo de Flores. “Eu acho que a resposta está na pergunta” – diz o

narrador (o próprio Victor Giudice). “Quem lê só lê. Quem gosta de literatura,

além de ler, também faz literatura” (...) “Fazer literatura não é só escrever.

Você pode passar a vida inteira escrevendo e não fazer literatura nenhuma.

Fazer literatura é escrever com a intenção de representar, de reproduzir alguma

coisa material, ou até mesmo abstrata”.

“Escrever com a

intenção de representar”: acho que cabe agora copiar aqui, neste belo e intacto

moleskine que o Victor me presenteou, algumas estrofes dos estranhos sonetos

dessa personagem insólita criada pelo Victor, o poeta Pedro Maravella, coisas

como:

De quantas pétalas então será

o passo certo dessa vida-estrada,

o verso exato dessa estrada-vida?

Quem sai daqui pensando em chegar lá

tem que marchar em pétala marcada.

Quem sabe não tem volta, só tem ida?”

Ou

Se passo fome a minha fome é santa.

Não tenho a cara estúpida e feliz

de quem toma café, almoça e janta.

Ou o inusitado epitáfio

de seu último soneto:

Vivi muitos invernos. Meu outono,

tão breve quanto a primavera,

fez desse príncipe com ar de fera

um velho doido como um rei sem trono.

Essa coisa que agora eu abandono

e a outra coisa neutra que me espera

flutuam pândegas na estratosfera,

iguais em tudo, gêmeas de carbono.

O mal que fiz na vida foi pequeno.

Só tive mágoas como companheiras.

Jamais provei o grão de um bem terreno.

Verões que desejei, dou este aceno

Às flores que sonhei por verdadeiras.

E aqui eu me despeço. Vou sereno.

Ou ainda o

epitáfio (que poderia ser o seu) de Carlos Maria, personagem de outro de seus

livros:

Mesmo que

para sempre tu me ames

quando eu morrer, um dia, não me chames

estarei só

um raio estereofônico

ouvindo Brahms.

Quixote, unguentos & tremoços

O que nos leva,

não por acaso, a alguns insólitos fragmentos de um poema de meu livro minerar O branco (2008), aquele O sol sobre a lua, dedicado in memoriam a Victor Giudice, que vinha

com uma epígrafe (dele mesmo, Victor) atribuída ao Balu, um poeta pirado de

pedra que conhecemos no Rio daqueles também pirados anos de antanho. Acontece

que a amada de Balu morava em Niterói, para onde ele delirava em fazer a

travessia – não pelas barcas, mas por meios nada convencionais: Acabou-se o tempo/ dos Quixotes de la Mancha/ Quixote hoje vai de moto/ vai de lancha. Sim,

acho que vou agora também “macular” o moleskine que o Victor me deu com trechos

de O sol sobre a lua:

O sol sobre a lua

O poeta às vezes

explode com os meses

dejetos desafetos objetos

tocantes & torqueses

às vezes o poeta

se desacerta se irrita

se arreta e bibirita

e reverbera e reabilita

sujeitos mitos

e outras patentes

verbos complementos

e unguentos pertinentes

mas atleta

cão-de-fila

joco-sério

o poeta se perfila

zonzo

entre o zanzar dos hemisférios

é um cão como tantos

o poeta entre tremoços

o triscar do almoço

e o sol sobrando

acorda entre o osso

e a corda no pescoço

o poeta de novo e de novo

se queda e soluça

e se debruça

quimérico sol

que se solta da rota

zonzo sol zonzo só sol que some

entre o zanzar dos hemisférios

sol sobre a lua

a soçobrar do mistério.

Fimose & instrumentos de praxe

Registrei num

papel solto, e inacreditavelmente intacto até agora, minha impressão sobre um

insólito papo no saguão do prédio onde é hoje o Centro Cultural Banco do

Brasil:

Encontro Victor Giudice no hall do BB na 1º de

Março, recém-operado de fimose aos 50 anos: “Ronaldo, você nem imagina! Ontem à

noite tive uma ereção e sangrei todo. Acabei baixando hospital. Estou com o

instrumento envolto em gaze, todo enroladinho: veja!”. E ameaçou abrir o zíper

pra me mostrar o estrago, o saguão fervendo. Eram exatamente 13 horas de

novembro, 27, 1984. Victor Giudice, fimose, ereção, zíper, BB & demais

instrumentos de praxe nunca são lá muito harmônicos nem verdadeiramente de

praxe.

Por essa e

muitas outras, Victor Giudice foi único, inesperado – um inacreditável

personagem de si mesmo, em toda a sua plenitude. Desses que fazem falta pela

vida afora – e para sempre. Retiro das anotações feitas por Victor Giudice para

o inacabado Do Catálogo de Flores

dois trechos entrelaçados com o seu fim. “Nós somos imortais em cada segundo

que vivemos, depois do segundo que passou e antes do que ainda vem”. E esse

pequeno poema: “Um dia me dirão de certa morte/ e eu me direi então de minha

sorte/ de ainda ouvir dizerem de outras mortes”. E fecho com um verso meu: “Todos

nós nos partimos sós”.

Um comentário:

Belas lembranças do inesquecível Victor Giudice, uma inspiração de arte e de vida que ficou pra sempre conosco. Grato, Ronaldo, por trazê-lo de volta dessa forma tão presente.

Postar um comentário